L'Accademia Tadini e Cesare Tallone

Gigliola Tallone, maggio 2023

Ricordo con vivezza l’incontro all’Accademia Tadini di Lovere con Don Gino Angelico Scalzi, in occasione della mostra di Cesare Tallone del 1996, esposizione che eccelse, tra le poche precedenti e poche seguenti, per la presenza di opere trascelte, alcune delle quali inedite al pubblico. Per la cura apparve immediatamente ai miei occhi non solo il rapporto di stima della Tadini per Tallone, ma anche una più intima ed affettuosa relazione. Fu allora che decisi di applicarmi alla monografia del mio straordinario nonno paterno. La mia annosa ricerca anagrafica e documentale, mai intrapresa prima sistematicamente, è stata d’aiuto prezioso per vivificare la storia dell’uomo e dell’artista. Sarebbe rimasto sconosciuto un periodo della prima giovinezza di Cesare, se non avessi consultato l’Archivio di Stato di Torino dove si cita il curriculum militare del padre, Pietro Domenico Tallone “detto Talon”, nato a Pinerolo e di ascendenza corsa. Promosso per Regio decreto capitano dell’XVIII reggimento fanteria (Brigata Acqui) alla seconda guerra d’Indipendenza, il 1860 viene inviato a Parma col ruolo di capitano relatore del Real collegio militare, dove risiede con la famiglia nel Palazzo ducale del giardino. Cesare ha solo 10 anni alla morte del padre il 1863, ma quei tre anni vissuti nell’ambiente sontuoso del Palazzo Ducale, ricco di grandiosi affreschi caravaggeschi, potrebbero aver acceso in lui la passione per la pittura che darà presto i primi frutti. Al ritorno ad Alessandria con la madre Teresa e le sorelle, dimostra subito il suo talento precoce e il suo carattere tenace ed inizia a contribuire all’economia famigliare. Iscritto alla scuola serale della Società operai riuniti, dove teneva lezioni d’ornato il pittore Pietro Sassi, Cesare a 14 anni diventa prima suo garzone e poi aiuto, dopo essersi distinto nella bottega dell’incisore Annibale Motti come il migliore tra gli apprendisti, notizia del nipote che ne aveva ancora vivo il ricordo. Seguendo il maestro per ville e palazzi a dorso di mulo o in carretta, prepara gli spolveri e si dedica alla pittura a fresco, altra esperienza che penso sia stata determinante per le scelte a venire: il pittore deve raggiungere una abilità speciale per cogliere nei grandi spazi tutto l’insieme e dipingere a grandezza del vero o addirittura più grande del vero, come insegnerà ai sui futuri allievi. Non arriva quindi sprovveduto all’Accademia di Brera il 1872, dove si dedicherà con piglio quasi militaresco ad assorbire gli insegnamenti, distinguendosi ogni anno con premi e medaglie e vincendo il concorso finale delle scuole riunite. Le lettere di Cesare Tallone, con figliale riconoscenza e circostanziati resoconti, al suo benefattore alessandrino Domenico Boratto, insieme alla presenza di molte opere inedite, alcune eseguite in Accademia, sono raccolte nel mio libro posteriore alla monografia. Parallelamente agli studi canonici di Brera, Tallone frequenta dalla sua fondazione la Famiglia Artistica, straordinaria palestra di apprendimento per i giovani che si confrontavano con pittori già noti di diversa estrazione e in particolare per la presenza dell’inseparabile trio, emblema della Scapigliatura, il Cremona, il Ranzoni e il Grandi. Come noto, all’età di 32 anni, dopo il successo personale alla esposizione nazionale e internazionale di Roma del 1883, Cesare Tallone il 14 marzo1885 viene nominato professore all’unanimità avendo vinto il concorso per la Cattedra di pittura dell’Accademia Carrara di Bergamo e avvia quella che si può, senza timore di esagerare, definire una scuola rivoluzionaria, seguita quasi giornalmente dai giornali bergamaschi che non mancavano di pubblicare la diatriba tra innovatori e conservatori. Gli allievi adoravano il loro professore, che insegnava loro la “Terribile Arte”, prova sia il prezioso taccuino di Pellizza da Volpedo che riporta dettagliatamente le lezioni di Tallone e che paragona il suo insegnamento “a quegli studi di artisti del Rinascimento dove maestro e allievi lavoravano intensamente al raggiungimento di un sommo ideale di bellezza”. Ne seguivano anche le vicende artistiche e private, con sollecitudine commovente, esemplare la corrispondenza Bonomelli-Pellizza. Altrettanto affezionato era l’allievo Giovanni Trussardi Volpi, che ebbe anche una relazione sentimentale con la mia prozia Virginia Tango, sorella di Eleonora e cognata di Cesare Tallone. Virginia si applicava con risultati promettenti alla scultura, frequentando a Roma Giuseppe Trabacchi e Adalberto Cencetti nell’atelier di via Flaminia 56 e, trasferitasi a Torino alla fine del 1902, continuando lo studio col Bistolfi. A Roma, Virginia e Giovanni rinsaldano la loro amicizia forse iniziata già a Bergamo, dove lei restava per lunghi periodi e dove spesso il generoso Tallone invitava l’amico Mancini, sempre in affannoso bisogno di aiuto economico. Trussardi esegue un bel ritratto ad olio di Virginia e le dedica anche un suo autoritratto a matita con la scritta “ti voglio tanto bene”. In una lettera del 1902 alla sorella, inviata dopo la morte del padre, Virginia parla della prospettiva di un possibile matrimonio, evidentemente andata in fumo.

Cesare Tallone lascerà Bergamo dopo aver vinto il concorso alla Cattedra di pittura e del nudo dell’Accademia di Brera il 1899, al quale non avrebbe mai rinunciato, orgoglioso di succedere all’amato maestro Giuseppe Bertini, ma conscio di rinunciare ai dintorni bergamaschi amati, da lui ritratti in splendidi paesaggi. C’è, nel paesaggio di Cesare Tallone, una originalità evidente nel confronto di tutti i paesaggisti suoi contemporanei. Ancor più che nel ritratto, legato a vincoli intuibili, il paesaggio rivela la sua condotta, di eliminare il superfluo per infocare pochi elementi capaci di rendere l’energia plastica della natura attraverso il colore per forti contrasti. Ai suoi tempi molti sono i paesaggisti che dipingono “a punta di pennello” o intendono il paesaggio come pretesto per un racconto, Tallone invece raggiunge l’atmosfera, oltre che la potenza del vero in natura, rivelando chiarissima l’intenzione plastico-luministica, conquistata da lui precocemente e ben evidenziata da Guido Ballo a proposito della sua distinzione nei confronti della Scapigliatura. Lui, che non volle mai sottostare alla tirannide dei mercanti, tenne per sé o per gli amici le piccole tele, esposte solo due volte in vita, come bene si evince dal prezioso commento di Renzo Modesti in “Le Glorie dell’Arte italiana” del 1949: “Quel suo non cale, quell’apparente disdegno - o piuttosto gelosia - che per la propria paesaggistica dimostrò in vita, sono un avvertimento appunto inteso a far comprendere il vero valore di questa sua produzione. Alla natura che lo circondava, infatti, non chiese altri problemi che la risoluzione fedele di quelle masse plastiche che gli venivano offerte, di quelle luci mutevoli che ha cercato di afferrare, di quell’atmosfera che ha respirato. Nulla di più vero, reale e concreto”.

Tallone dovrà anche rinunciare ai rapporti saldi con amici e collezionisti, uno sopra tutti Giovanni Battista Zitti, che ospitò anche la primogenita Irene il 1899, mentre Eleonora si organizzava con la numerosa prole per il trasferimento a Milano, in attesa dell’ottava figlia Vincenzina. Angelico Scalzi: “Perdura il ricordo della sua figura fisica, piccolo, elegante, la sua arguzia che tanto affascinava le conversazioni conviviali(…)ma più di tutto ha lasciato un segno rigeneratore nel ristretto mondo artistico locale, nei giovani pittori Angelo Giussani, Giovanni Bianchi, Giovanni Trussardi Volpi, Giorgio Oprandi, ma anche i pittori più anziani Gianbattista Volpi e Francesco Domeneghini, cresciuti nella tradizione accademica della scuola di disegno dell’Accademia Tadini, lontani quindi dalle tendenze innovatrici che dal centro della Lombardia, Milano, non avevano ancora raggiunto la provincia”.

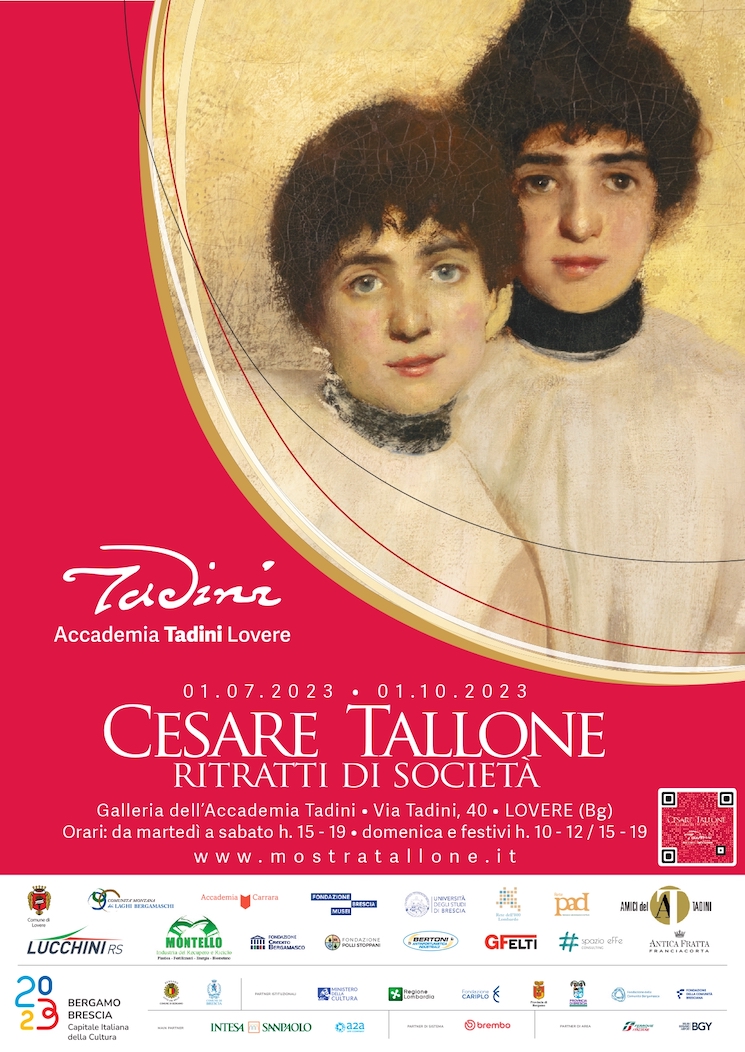

Sicura che la nuova mostra di Cesare Tallone dell’Accademia Tadini avrà il meritato successo, esprimo al Direttore Marco Albertario i miei più sentiti ringraziamenti per volere perpetrare il vincolo d’affetto e stima nei confronti di un grande pittore e un grande maestro.

Gigliola Tallone, Cesare Tallone, Electa 2005; Cesare Tallone e l’Accademia di Brera: da allievo a maestro, Transfinito 2012; Virginia Tango Piatti “Agar”. Una vita per la Pace, Transfinito 2010. www.archiviotallone.com Le sorelle di Cesare di cui ho notizia anagrafica, oltre a lettere, foto e ritratti del fratello Cesare, sono Maria Giuseppina Natalina, nata a Savona il 1855, Linda Maria Greca Giuseppa, nata a Parma il 1861 e Palmira Carlotta, nata a Pinerolo il 1850, della quale però non si hanno notizie ulteriori. Solo il 2021 sono state trovate lettere di due sorelle di Cesare, delle quali non ero a conoscenza: una suora di nome religioso Pia, forse identificabile con la primogenita Palmira Carlotta, e Nora. Sono in atto altre ricerche anagrafiche.

Marco Erba, sala III

Marco Erba, sala III